膝に関することでこんな話を聞いたことないでしょうか?

「膝の水を抜くと癖になる」

「市販の薬や健康食品で膝の軟骨が増える」

こういった話は、”膝の痛み”に関するテレビのCMや雑誌の広告を通して入ってくる情報だと思いますが、結論から言ってしまうとどちらも正しくないんですね。

間違った認識でいると、膝の痛みを予防できないばかりか、余計に痛みをひどくしてしまうこともあるので注意が必要です。

ですので、今回はそうならないためにも膝の痛みの原因や症状に触れつつ、膝の水を抜くことは癖になるのか?そして、市販の薬や健康食品で軟骨は増えるのか?についてお伝えしていきたいと思います。

この記事の目次

変形性膝関節症とは?

冒頭でも触れた”膝の痛み”ですが、それは「変形性膝関節症」と言われる症状になります。

軟骨が擦り減ることで徐々に無くなり、その結果膝の骨と骨がぶつかるようになってしまい、膝の骨が変形してしまう(多くは膝の内側の骨が変形しやすく、O脚になりやすい)状態です。

厚生労働省の調べによると、日本には自覚症状を有する方で約1000万人、潜在的な方 (X線診断による)で約3000万人と推定されており、意外と多いので驚きです。

高齢化が進んでいる日本にとっては、これからもっと増加していく傾向にあります。

そもそもこの変形性膝関節症は、ある程度年齢を重ねることに伴って現れ、高齢の方(特に女性に多く、男性の1.5倍~2倍)であれば誰にでも起こりうる症状です。

当然、高齢になるほど発症率は上がります。

どんな症状なの?

変形性膝関節症の症状としては、皮膚を切った時のような鋭利な痛みとは違い、鈍痛、重苦しいといった膝の中のどこが痛いのかはっきりとはわからない痛みが特徴です。

痛みの程度も日々違い、痛みが強い日もあれば弱い日もあるのも特徴の1つになります。

その他に以下のような症状も変形性膝関節症の方によく見られる症状です。

動作時痛

軽度の場合:立ち上がり、歩き始めに痛みを感じることがほとんどの方に見られ、長くあることが痛みのため困難です。

中度の場合:軽度の症状に加え、正座やしゃがむなどの膝を深く曲げる動きが難しく、逆に膝を完全にまっすぐ伸ばすことも困難になります。

重度の場合:中度の症状に加えて膝の変形が視覚的に目立ち、日常生活が不自由なため、手術の必要性があります。

水が溜まる

関節に炎症が起こることで膝が腫れて熱を持つようになり、お皿の周辺に水(※)が溜まってしまいます。

※ここで言う水は関節液のことで、関節の滑りを良くするとともに軟骨に栄養を与える液体のこと

正常では軟骨表面を潤すだけの少量しかないのですが、関節に炎症が起きてしまうことで過剰に産出されてしまうんですね。

その結果、膝が腫れてしまい、仰向けで寝た状態でお皿を押すと、ぷかぷか浮いているような感触があります。

なにが原因でなってしまうの?

正常な膝の関節では、筋肉や腱、靭帯(じんたい)などが柔軟で健康的であるため、膝への負担を上手く分散して関節に直接衝撃がかからないようになっています。

しかし、膝の関節に働く衝撃を分散できなくなってしまうことで負担がかかって軟骨が擦り減り、クッションの役割をしていた軟骨が無くなってしまうことで、徐々に内側の骨がぶつかって骨が変形してしまうんですね。

この過程で炎症が起こり、水が溜まるということが起きるわけです。

なぜ内側に多いのかと言うと、日本人の足の骨は内側に湾曲(湾曲)している構造になっているためで、体重のかかり方が内側に集中してしまうからになります。

そのため、内側の軟骨ばかりがすり減ってしまい徐々にO脚になってしまうんですね。

ではなぜ、膝に働く衝撃を上手く分散できなくなってしまうのか?その原因として以下が挙げられます。

・加齢による筋肉の退化、靭帯や腱の柔軟性の低下

・肥満による膝への負担増加

運動不足や加齢による筋肉の退化、靭帯や腱の柔軟性の低下

年齢を重ねるごとに代謝は落ち、筋肉や靭帯、腱などの柔軟性が低下しやすくなります。

特に太ももの内側の筋肉(内側広筋)がやせてしまうことが原因として大きく、変形性膝関節症の方の太ももはやせてしまっているのが特徴です。

太ももの内側の筋肉が細くなることで膝に働く衝撃を上手く分散できなくなるため、変形性膝関節症を加速させてしまいます。

肥満による膝への負担増加

これはイメージが付きやすいと思いますが、体重が増えることで膝への負担は大きくなります。

歩行時は膝に体重の2~3倍の加重がかかるのですが、体重増加によってクッションの役割をしている軟骨の減りが早くなるわけです。

予防や対策

症状の度合いによって対策や対処法は違いますが、一人でも行うことができる対策・対処法をいくつかご紹介していきましょう。

症状の度合いによって対策や対処法は違いますが、一人でも行うことができる対策・対処法をいくつかご紹介していきましょう。

※膝に熱があって腫れている場合は、これから紹介するものは逆に控えた方がいいですので、まずは整形外科や整骨院へ行きましょう

筋トレ

筋トレは予防として効果的ですし、膝が痛くなってからも効果的なのでおすすめです。

ここでは手軽に家でできる筋トレを紹介しますので、ぜひ実践してみて下さいね!

・寝ながら行える筋トレ

仰向けに寝て、バスタオルを丸めて膝の下に入れます。

太ももに力を入れ、膝の下のバスタオルを下につぶすように力を入れます。

そうすることで太ももの筋肉が鍛えることができ、

10回を3セット行いましょう。

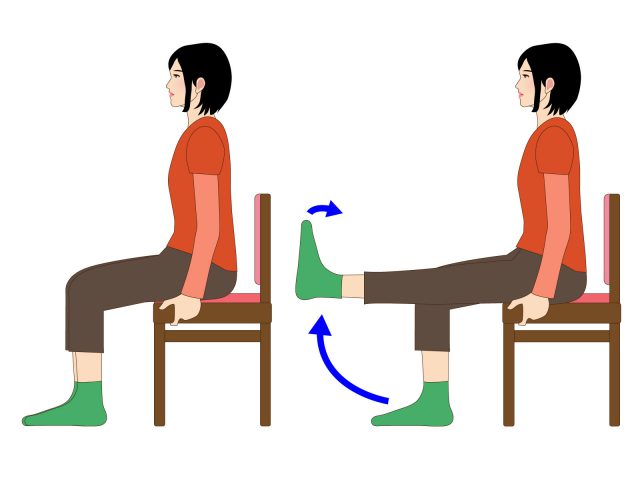

・座ったまま行える筋トレ①

椅子に座り、片方の膝を伸ばして5秒間キープします。

5秒経過したら足を下ろして5秒休みましょう。

これを1セットとして20回繰り返します。

逆の足も同様に行うことで、痛み無く太ももの筋肉を鍛えることができます。

・座ったまま行える筋トレ②

椅子に座り、膝と膝の間にゴムボール(サッカーボールくらいの大きさ)を挟みます。

※100均で売っているような手軽なもので構いません

両方の膝でボールをつぶすように内側に力を入れましょう。

これも10回を3セット行って下さい。

家ではできませんが、とても効果的な筋トレとしてプールの中でのウォーキングがあります。

水の中は膝への負担がかなり軽減されますので、こちらもおすすめですよ。

以前ご紹介した”ケガをしたときはプールでリハビリ-水泳がリハビリにおススメの理由とは”も併せてご覧下さい。

ダイエット

肥満だと自覚されている方は、ダイエットで体重を落とすことで予防や改善につながります。

ダイエットは、食事や運動、メンタルなど総合的にバランスよく行う必要がありますので、正しく効果的なダイエットを行うために以下のページも参照下さい。

メンタルを制す者はダイエットを制す!ダイエット成功に必要なメンタルコントロールについて

よく聞く膝の話は本当?

前置きが長くなりましたが、冒頭でもお話した「膝の水を抜くと癖になる」、「市販の薬や健康食品で膝の軟骨が増える」ですが、これらは本当なのか、本題の方の説明をしていきますね。

水を抜くと癖になるって本当?

炎症が起こると水が溜まってしまい、痛みなどから日常生活が不自由になるので病院を受診することになると思います。

病院では注射で水を抜く処置になりますが、実際のところ水は抜くから癖になるわけではないんです。

わかりやすい例を出すと、鼻炎で鼻水が出る症状を思い出してみて下さい。

鼻水をかんでも、また鼻水は出てきてしまいますよね?

これは、鼻水をかむことで鼻水が出るのが癖になるわけではないことは皆さんご存知だと思います。

鼻水を頻繁にかんでしまうのは、鼻炎つまり鼻の炎症が原因になるので、鼻水を出なくするためには鼻炎を治さなければ解決しません。

膝の水も一緒で、膝の水を抜いたから癖になるわけではなく、膝の炎症を治めなければ水は溜まってしまいます。

そういったことから、水を抜くことで癖になるのではなく、炎症が無くなっていないから水が溜まってしまうということになります。

原因を明らかにして根本的な治療をすることが大切ですね。

市販の薬や健康食品で膝の軟骨が増えるって本当?

「グルコサミンやコンドロイチンが軟骨に効きます!」といったことを聞いたことが多いのではないでしょうか?

巷にはこういった成分が含まれた健康食品や、サプリメントがたくさん売られていますが、基本的に一度減ってしまった軟骨は元に戻りません。

グルコサミンやコンドロイチンが軟骨の成分であることは正しいことなのですが、摂取しても軟骨は元に戻らないんです。

摂取すると分解されて体内に吸収はされますが、軟骨の成分になるわけではないからです。

つまり、飲んでも医学的には意味がないというのが見解になります。

まとめ

今回は「水を抜くと癖になるのか?」、「市販の薬や健康食品で軟骨は増えるのか?」について変形性膝関節症の説明とともにお話してきました。

水は抜くから癖になるのではなく、炎症があるからまた水が溜まってしまうということでしたね。

ですので、炎症が無くならない限りは水が出続けますので、まずは炎症を無くすことが重要です。

また、市販の薬や健康食品では軟骨は再生できませんので、そういったものに頼るのではなく、日ごろから効果的な筋トレやダイエットに励んで膝が痛くならないように心がけましょう。

コメント

コメントはありません。